飛行機はなぜ空を飛べるのか 流体力学を半年勉強してわかったこと

~目次~

これまでの経緯

ここに初めて記事を投稿してからおよそ半年が経ちました。趣味で始めた勉強は思いのほか楽しくて、仕事以外は勉強なんて日も多々ありました。試験やレポートの提出に追われていた学生時代と比べ、社会人になってからは当然そんなものはありませんから、気の赴くままに勉強を始め、飽きたり疲れたりしたら投げ出す。こんな調子で娯楽として楽しみながらコツコツと続けてきました。余談ですが、school (学校)や scholar (学者)の語源はギリシャ語の skhole (暇)から来ていると言われています。理由は古代ギリシャでは生活に余裕のある一部の貴族たちが余暇を利用して学問をしていたからだそうです。つまり学問とはもともと余暇に楽しむものであり、私のようなやり方が本来の姿なのだと思います。

脱線しました、話を戻します。「飛行機はなぜ空を飛べるのか」この素朴な疑問を、社会人になった私が今更難しい本を片手に真面目に考え理解する。そういう趣旨で勉強をスタートし、勉強したことの要点を出来るだけ自分の言葉で書き残しておきたい。そう思って半年前に始めたのがこのブログでした。勉強の中心は主に専門書である今井功先生の流体力学(前編)を読み進めることでした。前回までの22回に及ぶ記事もすべてこの本に拠っています。

本書は半分くらい読みましたが、そこでは完全流体、渦なしの流れ、2次元の流れといったような流体力学の基礎部分を見てきました。そして揚力の要が翼のまわりに発生する空気の循環であるということを知りました。この理論をクッタ・ジューコフスキーの定理と呼びます。さて循環が揚力にとって本質的な意味を持つことは理解できましたがその次の段階、すなわち循環がどのように発生し存在しているのかということについては本書からは十分に読み解くことができませんでした。実はこの定理を提唱したロシアの物理学者ジューコフスキー自身もそのメカニズムは分からず、ただ循環があると仮定することで実際の流れをうまく再現でき揚力を説明できることから、そのような仮説を立てたとされています。これをジューコフスキーの仮定と言います。

前々回の記事にも書きましたが、渦なしの流れのような理想流体を仮定した議論は循環の発生までは説明できません。実際の流体には粘性があり渦があり、そして3次元で現象は起こります。そういったことをすべて考慮して考えないと循環の発生原理はどうやら説明ができないようです。しかしそれをやり出すと大変で、たとえば翼のまわりに発生する渦を説明するための境界層理論と呼ばれるものは本書、流体力学(前編)の内容を逸脱します。結局流体力学(前編)を読むことで飛行機が飛ぶ仕組みを理解するという方向性に限界が見えてきたわけです。

そんなとき私のような浅学者が書くこのような記事よりも遥かに詳しく、たくさんの文献を参考にされながら徹底的に翼理論を研究されているウェブページを発見しました。それがFNの高校物理*1というページです。高校物理の範疇は明らかに超えていますが、一般の専門書等には書かれていない歴史的な背景も含めて翼理論が出来上がっていくまでの流れを徹底的に研究されて書かれています。このページは大いに参考にさせていただきました。

そんなわけで、私が「飛行機がなぜ空を飛べるのか理解したい」という思いから始めた流体力学の勉強は、その基礎理論部分を今井功先生の流体力学(前編)という本から学び、翼理論や揚力線理論といったより高度な部分はFNの高校物理等を中心に様々なところから学ばせていただき今に至ります。前者の基礎理論はこの本1冊である程度理解できましたが、後者は私の力不足もあってか前掲のウェブページを読んだだけでは完全に理解したとは言い難く、おそらく理解を深めるためにはもっと多くの専門書や文献を当たらないとならないでしょう。このように飛行機がなぜ空を飛べるのかという一見簡単そうな話も、実はそう簡単には理解ができないということを身を持って知りました。

流体力学を半年間勉強してみて私が到達できたのはここまでです。ちょうど区切りが良いので、この半年間の勉強でわかったことをできるだけわかりやすくまとめようと思い、題名を上のように変え記事を書くことにしました。それから今回は極力数式を使わない代わりに絵を多く載せることで大学レベルの数学がわからなくても視覚的に理解できるよう努めました。そんなに難しいことは分からないけど雰囲気を掴みたいという方には読みやすい内容になっているのではないかと思います。

それでは前置きが長くなりましたが、本題に入りたいと思います。

飛行機はなぜ空を飛べるのか

まずは結論を書きましょう。1906年にロシアのニコライ・ジューコフスキーの論文によって揚力の式が示されました。

\begin{equation}

L=\rho U \Gamma \tag{1}

\end{equation}

です。ただし は揚力、

(ロー)は流体の密度、

は流速、

(ガンマ)は循環を表します。飛行機の場合で言えば、

揚力 = 空気密度 × 飛行機の速度 × 翼まわりの循環

ということになります。さて空気密度と飛行機の速度は良いにしても、さっきからわざわざ太字で書いている循環ってなんだ?という話になります。

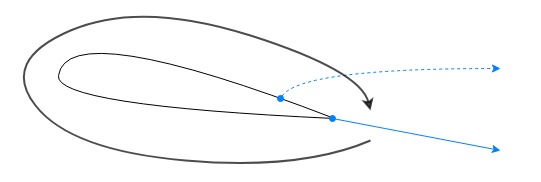

まずはイメージで描いてみましょう。下の図 fig.1 は翼のまわりを空気が循環している様子を表しています。これが先ほどの式に出てきた循環です。

それは、

翼のまわりに循環が出来る

↓

翼の上面は気流が速くなり、下面は気流が遅くなる

↓

翼の上面は圧力が下がり、下面は圧力が上がる

↓

翼の上下面での圧力差により揚力が生まれる

と説明されます。それではこれらの論理をひとつひとつひも解いていきましょう。

翼の上下の気流で速度が異なる

一旦循環のことは忘れて、飛んでいる飛行機の翼まわりの気流の様子を想像してみましょう。fig.2 がそのイメージです。

気流は翼の前縁で上下に分かれ、後端で再び合流します。翼の上下が非対称な場合、前縁で同時に分かれた気流は後端で本当に同時に合流するのか、上下面を流れるときの気流の速度はどう変化するのかなど興味のある問題はありますが、ここでは関係ありません。だいたい上下で大きな変化もなく同じように流れていくと考えておきましょう*2。

さてここで fig.1 に示した循環の図を思い出してください。いま何かをきっかけに翼のまわりに空気の循環が発生したとします。すると先ほどの fig.2 の気流の様子はどのように変化するでしょうか。fig.3 がそのイメージになります。

翼の上下で圧力が異なる

先ほど、翼の上面では気流が速くなり、下面では気流が遅くなると結論しました。ここでは気流が速くなると圧力が下がり、気流が遅くなると圧力が上がることの説明をします。

以下の図(fig.5)は流速と圧力の関係を説明するために私が勝手に考えた思考実験の様子です。あくまで現時点での私の流速と圧力の関係性に対する理解に過ぎないという点はご了承ください。

はじめ空気の分子は試験管の中にぎゅうぎゅうに押し込まれていたわけですから圧力は高かったはずです。しかし封が外されたことで解放されバネが伸び圧力は低下したと考えられます。一方、流速の方はというと、はじめは当然動けませんから流速はゼロになります。ところが封を外されるとバネの力で勢いをつけ流速は上がります。

以上の簡単な考察から、圧力と流速の間には対称な関係があることがわかります。高校で物理を勉強したことがある人なら、これがエネルギー保存則そのものであることに気がつくと思います。またちょっと専門的な話をすると、ここでいう圧力を特に静圧、流速を特に動圧と言ったりします。なんで流速が圧になるかというと、強風の中に立った時に感じる圧力を想像してもらえれば納得いくのではないでしょうか。とにかく流体力学の世界では圧力も流速も同じ圧なのです。そして静圧と動圧を足したものを全圧と言います。なぜ足したかというと、この全圧が一定になるという法則が存在するからです。この法則をベルヌーイの定理と言います。

全圧 = 静圧 + 動圧 (= 一定)

ついて来れてますか?とにかく気流の速い(動圧が高い)ところでは圧力(静圧)が低く、気流の遅い(動圧が低い)ところでは圧力(静圧)が高いことになります。

以上、ここまでが流体力学(前編)という本から私が学んだことです。そして揚力は循環により発生すると理屈の上では理解できました。しかしここでふたつの疑問を提示したいと思います。

疑問1

理屈はわかったけど、本当にそれ(循環理論)で計算した揚力の理論値は実測値と相違ないのか

疑問2

そもそも循環の発生メカニズムはどうなっているのか

疑問1はそもそも循環理論が初めて歴史の中で揚力の実測値と合致する理論値を提供したことで世に受け入れられた経緯があり、理論値と実測値にほぼ相違はないようです。この辺の歴史的背景については先ほど紹介した高校物理FNの「翼理論の芽生え」というところで詳しく書かれていますので参考にされてください。この後の節では簡単ではありますが、実際の値を使って検証してみたいと思います。

疑問2は最初にも書きましたが、基礎的な理論だけでは理解の及ばない現象になります。ここで言う基礎的な理論とは渦や粘性などを考慮しない計算の簡単な理想的流体を意味しています。しかし循環の発生にはこの渦や粘性が本質的な役割を演じているようです。私の理解はこの現象をエレガントに説明できるまでの域に達してはいませんが、概略はお伝えできそうです。これについても後ほど触れてみたいと思います。

循環理論で計算した揚力の理論値

揚力の式をもう一度思い出しましょう。循環によって生じる揚力の計算式は

\begin{equation}

L=\rho U \Gamma

\end{equation}

でした。 は空気密度、

は流速、

は循環です。空気密度は既知です。流速は飛行機の速度そのもの(厳密には対気速度)なのでこれも既知です。しかし問題は循環です。私たちはこれを知るすべがありません。そこでこの式を別の形に変えて計算できるように直します。それが以下の式です*3。

\begin{equation}

L=\frac{1}{2} \rho U^2 S C_L \tag{2}

\end{equation}

この式からは循環の が消えていますが、式に現れていないだけで無くなったわけではありません。これも循環理論により導かれた式です。さて記号が増えたので説明しましょう。

は翼面積、

は揚力係数と言って翼の形状とその迎え角によって決定される値となります。翼面積

は既知ですが、今度は揚力係数がわかりません。これではさっきと同じじゃないかという話になりますが、実は揚力係数の方は調べると翼ごとに既知の値としていろいろと出てきます。よって(2)式によって揚力の理論値を得ることができるわけです。

それでは実際に計算してみましょう。ここでは大型旅客機ボーイング747型機が離陸していく瞬間に翼に生まれる揚力を(2)式を用いて計算してみたいと思います。その前にボーイング747に関する必要な諸元等をまとめます。

| 空気密度 |

1.29 |

| 離陸速度 VR (knot) | 170 |

| 翼面積 |

511 |

| 揚力係数 |

1.50 |

それでは以上の値を(2)式に代入して計算してみましょう。

\begin{equation}

L=\frac{1}{2} × 1.29 × 87.5^2 × 511 × 1.50 = 3.79 × 10^6 \ \ N

\end{equation}

速度はknotから

\begin{equation}

3.79 × 10^6 \ N ÷ 9.08 \ m/s^2 = 3.86 × 10^5 \ kg = 386 \ t

\end{equation}

386トンという数字が出てきました。これは飛行機の翼に386トンの揚力が働いていると解釈できます。ところでボーイング747の機体重量ってどれくらいなんでしょうか?日本航空月刊誌「Agora」の航空豆知識第1回*9の回答によれば、客室や貨物等が満載の状態でおよそ350トンなのだそうです。またボーイングのデータ*10によれば最大離陸重量はおよそ397トンになるそうです。

この結果から循環理論の式によって得られた理論値が揚力の実測値を概ね説明できていることが伺えます。既に述べたように1906年にジューコフスキーによって循環理論による揚力の式が示されるまでは、流体力学はこれほど精度よく揚力を説明することができなかったようです。

では一体循環理論以前にはどのような理論があったのでしょうか。それはジューコフスキーの発表から30年遡ること1876年にレイリーによって発表された死水理論と呼ばれるものです。これはもともと物体に働く抵抗を説明するために考えられた理論だったようですが、揚力を示唆する式も同時に示されています。その式とは

\begin{equation}

L=\frac{1}{2} \rho U^2 S C_L

\end{equation}

で与えられます。驚いたことにこれは循環理論とまったく同じ形の式です。しかし循環理論と異なるのは揚力係数

\begin{align}

C_L(\text{循環})&= 2\pi \sin \alpha\\[6pt]

C_L(\text{死水})&=\frac{2\pi \sin \alpha \cos \alpha}{4+\pi \sin \alpha}

\end{align}

ここで

このようなことからも、循環理論がそれまでなぞだった大きな揚力の存在を証明したという点で偉大な発見であったと言えるのではないでしょうか。

循環の発生メカニズム

今度は循環の発生メカニズムです。今から書くことは私の理解が至らず説明不足であったり、場合によっては誤りを含むかもしれません。参考程度に読んでいただけると幸いです。

まずは fig.7 にあるような楕円を少し傾けた物体に気流が当たっている状況を考えます。青い矢印は気流そのものを表す流線と言いますが、そのうち物体に突き刺さっている点があるのがわかると思います。この点をよどみ点と言い、上流では上下に流線が分かれる点として、下流では上下の流線が合流する点として解釈されます。ここではよどみ点という言葉とそのイメージを覚えておいてください。

ここからいよいよクライマックスです。よどみ点が後端にずれて動いていくということは、その周りの空気も同じように動いていくということです。決してよどみ点だけが動くわけではありません。するとどうなるでしょう。翼のまわりの空気が時計回りに回転していく様子が想像できるでしょうか(fig.10)。

になります。

まとめ

最後の循環発生のメカニズムはドイツの物理学者プラントルによって研究された境界層理論やハンガリーの航空工学者カルマンによって研究された渦理論などが精緻な説明を与えるようです。そして歴史的にはこの後のプラントルの揚力線理論(1918年)をもって揚力の理論が完成したとされています。これは今からおよそ100年前のことです。

では理論研究はいつ頃から始まったのでしょうか。はっきりいつからと断定するのは難しいですが、ここに登場する理論でもっとも古いのはベルヌーイの定理で1738年のことです。ここを理論研究の出発点とすれば、揚力理論が完成するまでにおよそ180年の歳月が費やされています。要するに飛行機が空を飛ぶ仕組みを理解するとは、流体力学屋が180年かけて積み上げてきた成果を理解するということに等しいのです。軽々しく飛行機はこうやって飛ぶんだよと言えない気持ちになってきます。

先程ちらっと述べたプラントルの揚力線理論は少し勉強しましたが、これも目から鱗でとても面白かったです。この記事に書いたのは翼を断面で見たいわば2次元の翼理論でしたが、プラントルの揚力線理論は3次元の翼理論ですので現実の空気の流れを立体的に把握でき理解がより深まります。また気が向いたらこの辺の記事も書いていきたいと思っています。

私のような素人がこんな偉そうに流体力学を語っていいものかと少し迷いましたが、素人でも発信できるのがインターネットの世界の良いところという気持ちで書いてしまいました。もともと自分の頭の整理のつもりでアウトプットしていましたが、私と同じような疑問を抱きウェブ上を彷徨っている誰かの助けになれば幸いです。

*1:FNの高校物理 fnorio.com

*2:誤った理論として認知されてつつある等時間通過説では、ここで上下の非対称を根拠に流速の違いが生まれるという解釈を与えます。等時間通過説については以下のページをご参照ください。 m-riron.sakura.ne.jp

*7:Plane Crash: The Forensics of Aviation Disasters - George Bibel, Robert Hedges - Google ブックス

*10:George Bibel, Captain Robert Hedges (2018) Plane crash The forensics of aviation disasters p.11 https://www.boeing.jp/%E3%83%92%E3%82%B7%E3%83%8D%E3%82%B9%E9%83%A8%E9%96%80-%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%B0%91%E9%96%93%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E9%83%A8%E9%96%80/747%E5%9E%8B%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/747%E5%9E%8B%E6%A9%9F%E6%83%85%E5%A0%B1.page

*11:注:厳密な説明をすれば尖った角を回り込む流れは、その角の近傍付近において理論上無限大の流速を得るため、ベルヌーイの定理によって圧力は無限大に低下する。よって角の後ろ側がというよりは角付近が極度に低圧となる。